Redazione Una Città

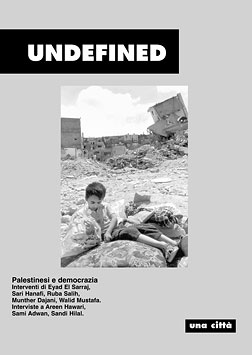

Undefined

Palestinesi e democrazia

Ed. Una Città, 2004

96 pagine

Interventi di Eyad El Sarraj, Sari Hanafi, Ruba Sali, Munther Dajani, Walid Mustafa. Intervista e Areen Hawari, Sami Adwan, Sandi Hilal.

Interventi e relazioni al convegno di Riccione (18 ottobre 2003)

Quella del profugo è una storia di shock totale, di smembramento, di confusione, di insicurezza ed esilio, una storia soprattutto di perdita della cittadinanza. Israele, quando nel 1967 occupò Gaza e la Cisgiordania, diede ai palestinesi un Documento di Viaggio in cui la nazionalità risultava undefined (non definita).

(dall’intervento di Eyad El Sarraj)

Nella nostra comunità una donna non esiste se non è sposata, e dal momento in cui ti sposi tutti inizieranno a chiederti quando hai intenzione di avere un bambino. Allora se sei giovane: “Quando ti sposi?”, dopodiché: “Quando avrai un bambino?”, e se hai una femmina: “Quando avrai un maschio?”, e se hai un maschio: “Quando gli farai un fratellino?”, per cui non c’è mai fine. E’ una situazione crudele.

(dall’intervista a Areen Hawari)

Sembra che il governo israeliano e una parte degli stessi israeliani pensino che l’umiliazione sistematica dei palestinesi sia il mezzo per raggiungere un obiettivo politico. Che questo, poi, sia la sicurezza (e in questo caso il calcolo sarebbe molto stupido) o il modo per porre le premesse di future deportazioni, non si capisce. Ma questa politica si accompagna anche alla diffusione di qualche forma di razzismo?

Cercherò di spiegare quello che io sento come palestinese. Prima di tutto, non c’è dubbio che, da parte degli israeliani, ci sia un’enfasi sul proprio interesse, sulla propria autopercezione, sul proprio futuro: “Noi siamo gli eletti, siamo superiori, quindi possiamo fare quello che vogliamo, gli altri -i goyim- sono irrilevanti”.

La discriminazione e la sottomissione degli altri ai propri interessi credo siano emblematizzati dalla politica di Occupazione israeliana: loro usano la strada, tu ne sei impedito; loro hanno la piscina e noi non abbiamo l’acqua in casa; loro possono andare dovunque liberamente, noi no; i nostri luoghi sacri sono stati violati tante volte (1000 moschee in Israele sono state distrutte o sconsacrate e usate come edifici privati, locali), i loro sono controllati dall’esercito. Sembra che per gli israeliani le emozioni degli “altri”, la loro sofferenza, siano irrilevanti.

Quella palestinese è una società molto conservatrice, non siamo “aperti” come gli europei o gli americani. Quando entrano nella tua casa a mezzanotte, urlando, sbattendo sulla porta o sparando dei colpi, svegliando e spaventando i bambini, e poi perquisiscono le tue cose, anche quelle personali... Ecco, essere costretti a far vedere a qualcun altro le cose personali per noi è qualcosa di veramente ai limiti della sopportazione. A volte ti senti proprio trasparente, privo di qualsiasi privacy, esposto, vulnerabile, ti senti un niente.

Poi c’è l’umiliazione quotidiana dei check point: quando non ti permettono di passare, mentre vedi gli stranieri che vanno e vengono, i coloni che si muovono liberamente e tu pensi: ma quella è anche la mia terra! Quando ti viene chiesto di sederti nella sabbia, con le braccia dietro il collo, con un caldo atroce, o col freddo, e senza poter dire una parola, per una, due, tre ore… Quando ti gridano addosso, così, senza lasciarti neanche parlare, solo per zittirti con prepotenza. Ecco, tutto questo è difficile non definirlo discriminazione. E allora forse, come ha detto Desmond Tutu, Israele ha davvero oltrepassato l’apartheid sudafricano.

Ci sono stati anche dei casi di estrema e inquietante gravità da questo punto di vista. Alcuni soldati israeliani hanno cominciato a scrivere dei numeri nelle braccia dei palestinesi. Quando fermano qualcuno capita che gli diano due possibilità: “Preferisci che ti distruggiamo la macchina o che picchiamo te?”. E se per quella famiglia l’auto è fonte di reddito, anche solo perché permette di andare al lavoro, quell’uomo dirà: “Picchiate me”. A quel punto chiedono: “Vuoi che ti rompiamo il naso, una gamba o un braccio?”. E succede davvero, sono storie vere! Ci sono stati degli articoli di Amira Hass su Ha’aretz. Per molti all’inizio è difficile credere che stiano facendo sul serio, così rispondono: “Va bene, picchiatemi, rompetemi un braccio”. E loro lo fanno.

Ecco, queste forme di tortura stanno superando ogni immaginazione. Ancora, a Jenin, hanno fatto crollare una casa con dentro un handicappato. E lo sapevano. Sapevano che non poteva uscire, così gli hanno gridato di uscire e poi hanno proseguito con la demolizione con i bulldozer. Si sa che questi soldati avevano assunto alcool e tranquillanti; molti avevano le cuffiette con la musica a tutto volume per non sentire le grida.

Anche quando hanno invaso Betlemme, sono entrati in alcune case costringendo le famiglie a rifugiarsi in una sola stanza per ore, senza poter usare il bagno, l’acqua, 10-15-20 persone in una sola stanza, mentre loro prendono possesso della casa, mangiano il tuo cibo, a volte addirittura rubano le cose di valore, la macchina fotografica, i telefoni, i soldi. Intanto la famiglia deve stare in assoluto silenzio, senza fare alcun rumore. E quando se ne vanno, la casa è sempre un disastro: spesso pisciano sul pavimento, o addirittura sul piano cottura…

(dall'intervista a Sami Adwan)

Chiara Frugoni

Chiara Frugoni Andrea Caffi

Andrea Caffi A cura di Asher Salah, Francesco Papafava, Barbara Bertoncin

A cura di Asher Salah, Francesco Papafava, Barbara Bertoncin