10

gioni profonde di una divisione che in Rwan-

da è stata politica prima che etnica significa

non disconoscerne la complessità storica che

è strettamente intrecciata con la storia della

decolonizzazione del Congo e della sua re-

gione orientale, il Kivu.

Se andiamo a vedere altri campi di rifu-

giati presenti nelle zone sensibili, nel Sud

Sudan, nella Repubblica Centrafricana e in

Africa Occidentale, in Costa d’Avorio, Li-

beria, Sierra Leone, Guinea Conacry, ecc.,

riscontriamo le stesse dinamiche. Il proble-

ma non è tanto o solo la scarsezza di mezzi

materiali, ma la mancanza di sensibilità,

nei governi locali e negli organismi interna-

zionali. Per questo ripeto che è imperativo

trattare i rifugiati come soggetti portatori di

diritti universali, soprattutto qui nella ricca

e sviluppata Europa dove la presunta man-

canza di mezzi spinge a ghettizzare rifugiati

e migranti e a trattarli come “altri” diversi,

privati anche del diritto di essere ascoltati.

Scontri etnici e interessi di potere

I conflitti in Africa vengono invariabilmente

fatti risalire ad animosità di carattere etni-

co, senza considerare che alla radice degli

scontri etnici c’è la gestione del potere, le

eredità delle divisioni, gerarchie e memorie

storiche, l’affermarsi di interessi egemonici

della decolonizzazione e dall’indipendenza

in poi, in cui s’intrecciano interessi, interna-

zionali e interni a ciascun contesto.

La testimonianza di Yolande Mukagasana

ci svela che l’identità etnica esiste come

portato di storie familiari, sociali, politiche,

ma nello stesso tempo è qualcosa che si co-

struisce a seconda delle congiunture sociali

e politiche. Dietro questa costruzione c’è la

competizione per il potere, e contestualmen-

te c’è la negazione dell’altro come persona.

Questo discorso riguarda anche, e direi so-

prattutto, il migrante. Noi italiani, proprio

per la nostra storia, dovremmo capirlo più

di ogni altra nazione-etnia. La gestione dei

campi rifugiati, così come la gestione dell’ac-

coglienza, dovrebbe ripartire da questa con-

sapevolezza. Come stiamo facendo in questi

giorni qui a Bolzano nel contesto del premio

della Fondazione Alexander Langer dovrem-

mo mettere le persone insieme a raccontare,

a discutere, confrontandoci criticamente con

la riproduzione di reciproci stereotipi, pre-

giudizi, preconcetti; con franchezza, quindi

smontando le teorie complottiste, escluden-

ti, perché quello è il discorso del potere. Par-

lare, parlarci per capire e capirci, pone dei

problemi ovunque e tanto più in Italia dove

generalmente c’è una scarsissima conoscen-

za dell’Africa e le sue problematiche.

L’Africa è un continente di circa un miliar-

do di abitanti, perlopiù giovani, che proba-

bilmente saranno due miliardi nel 2050, e

rappresenta il 60% delle terre ancora non

coltivate e oltre un terzo delle ricchezze mi-

nerarie mondiali.

L’Africa non è, come troppo spesso si rap-

presenta, un antiquato museo di tribù e

etnie, di tradizioni obsolete, ma un mondo

in ebollizione che sta assistendo a rapide e

traumatiche trasformazioni, un mondo ricco

di talento culturale, dall’enorme e diversifi-

cata vivacità, musicale, artistica. L’Africa è

anche la diaspora sparsa in tutto il mondo.

Rifugiati ambientali

Un altro elemento importantissimo e spesso

dimenticato è che molti dei rifugiati dell’A-

frica sono rifugiati ambientali, scampati

e sopravvissuti a grandissimi disastri am-

bientali, perché l’ Africa, fra l’equatore e i

due tropici, ha una natura estrema, molto

difficile e crudele. Anche la rinnovata cor-

sa ad appropriarsi e sfruttare le ricchezze

naturali di questo continente (foreste, terre,

miniere, acqua) sta mettendo in pericolo la

stabilità ambientale. Il cambiamento clima-

tico a sua volta ha creato disastri, alluvioni

alternate a devastanti siccità che si ripetono

in cicli sempre più riavvicinati. Da ultimo

si dibatte su un fenomeno qui poco valu-

tato ovvero l’acqua. I paesi arabi desertici,

casseforti di petrodollari, nella Rift Valley,

stanno comprando territori che sono veri e

propri serbatoi di acqua.

Yolande ha parlato del fatto che in Rwanda

è stata introdotta la proprietà privata della

terra. Il Rwanda è un paese povero, non ha

grande risorse, produce caffè, tè, pochissi-

mo altro. Anche altri paesi hanno adottato

nuove leggi di riforma della terra, e ovunque

si tenta di equilibrare il discorso della pro-

prietà privata con il mantenimento di pro-

prietà di tipo comunitario, con risultati con-

troversi. Di fatto chi ha il potere riesce ad

appropriarsi di aree o di territori che hanno

un forte valore, non solo agricolo. Continue

sono le denunce di abusi e numerose le pro-

teste e i conflitti sulla gestione delle riforme

dello statuto della terra. Popolazioni senza

altra risorsa che la terra, nel contesto del-

le politiche di liberalizzazione in auge dagli

anni Ottanta-Novanta, sono messe di fronte

a un’accelerazione della commercializzazio-

ne delle risorse naturali. Dal 2000 il tasso

e i ritmi dei trasferimenti del possesso o

proprietà della terra hanno visto un’acce-

lerazione: si tratta di trasferimenti non

sempre volontari, non sempre trasparenti.

Nelle comunità contadine la perdita del-

la terra implica la perdita dei fondamenti

della sopravvivenza anche perché sono po-

che le alternative sul mercato del lavoro.

La privazione è ancora più significativa se

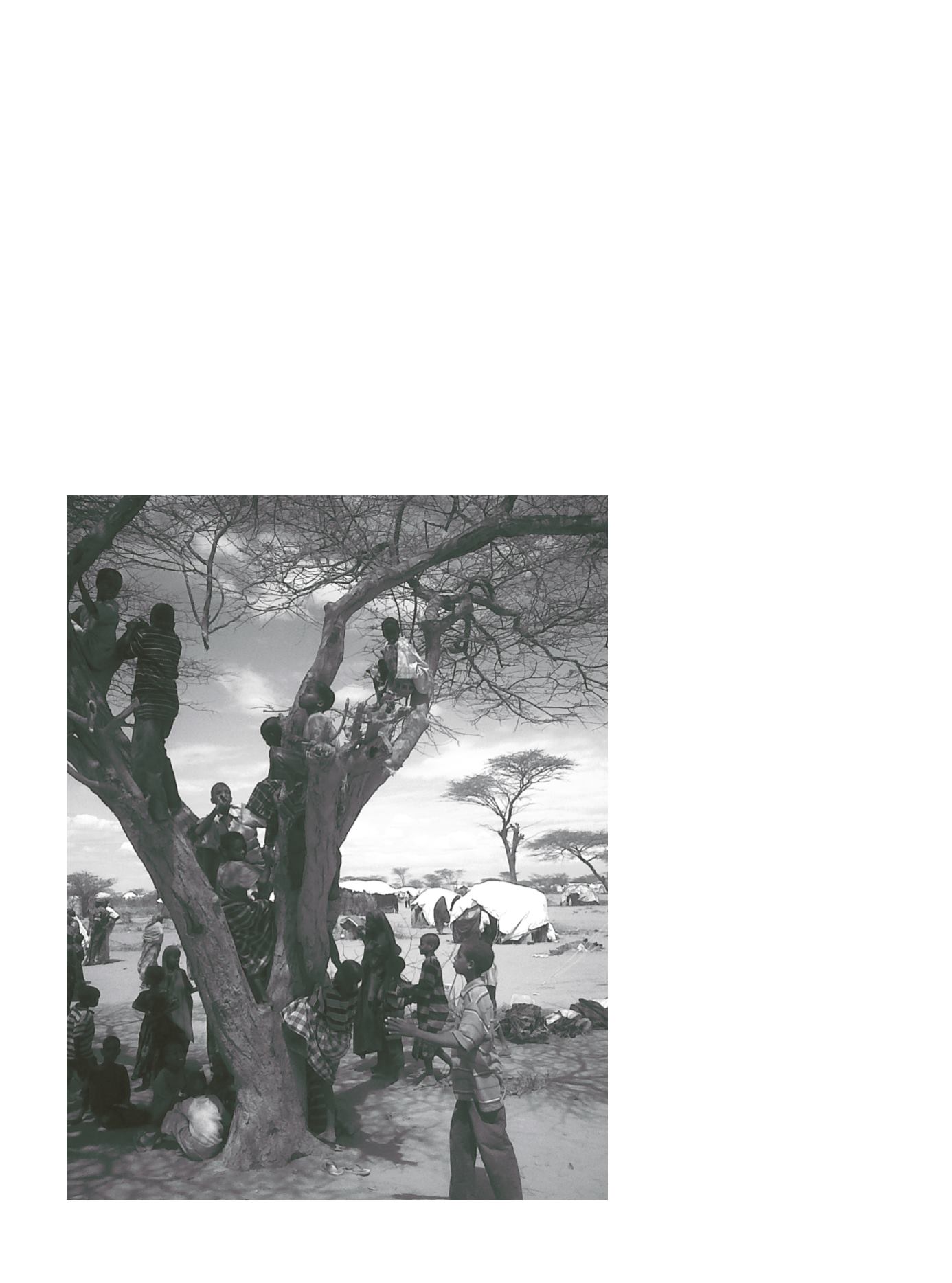

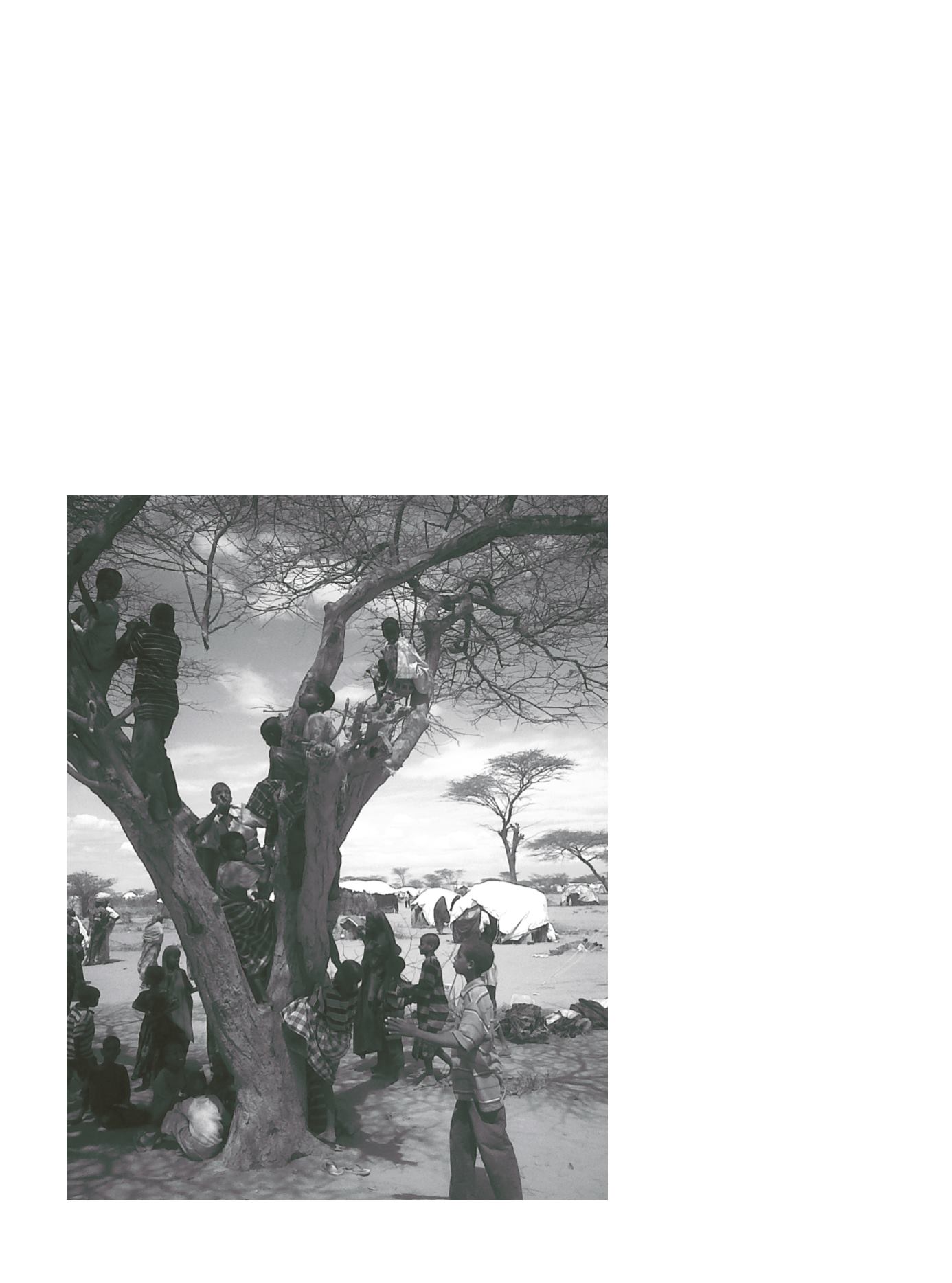

Dadaab, campo profughi del Kenya