27

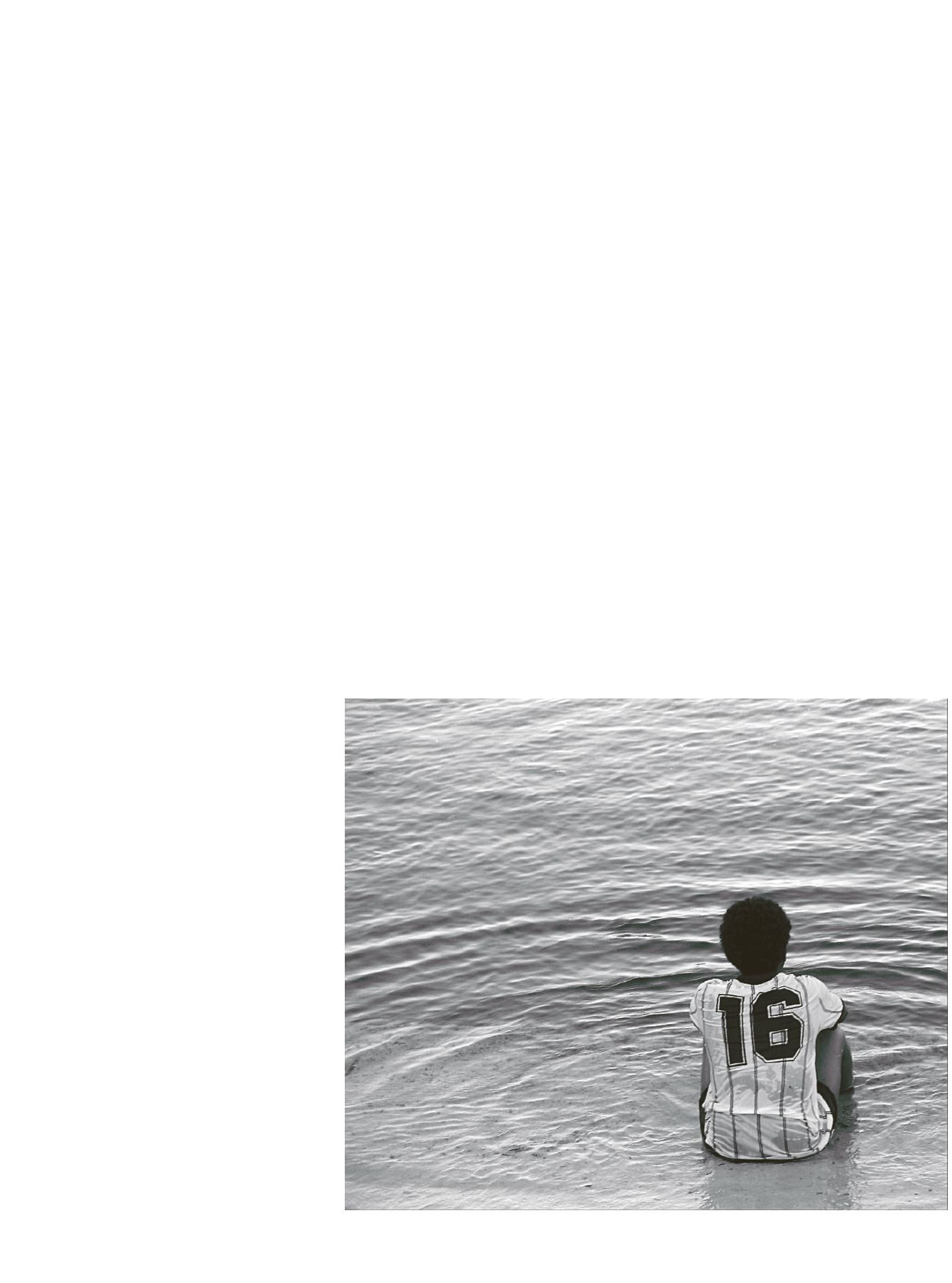

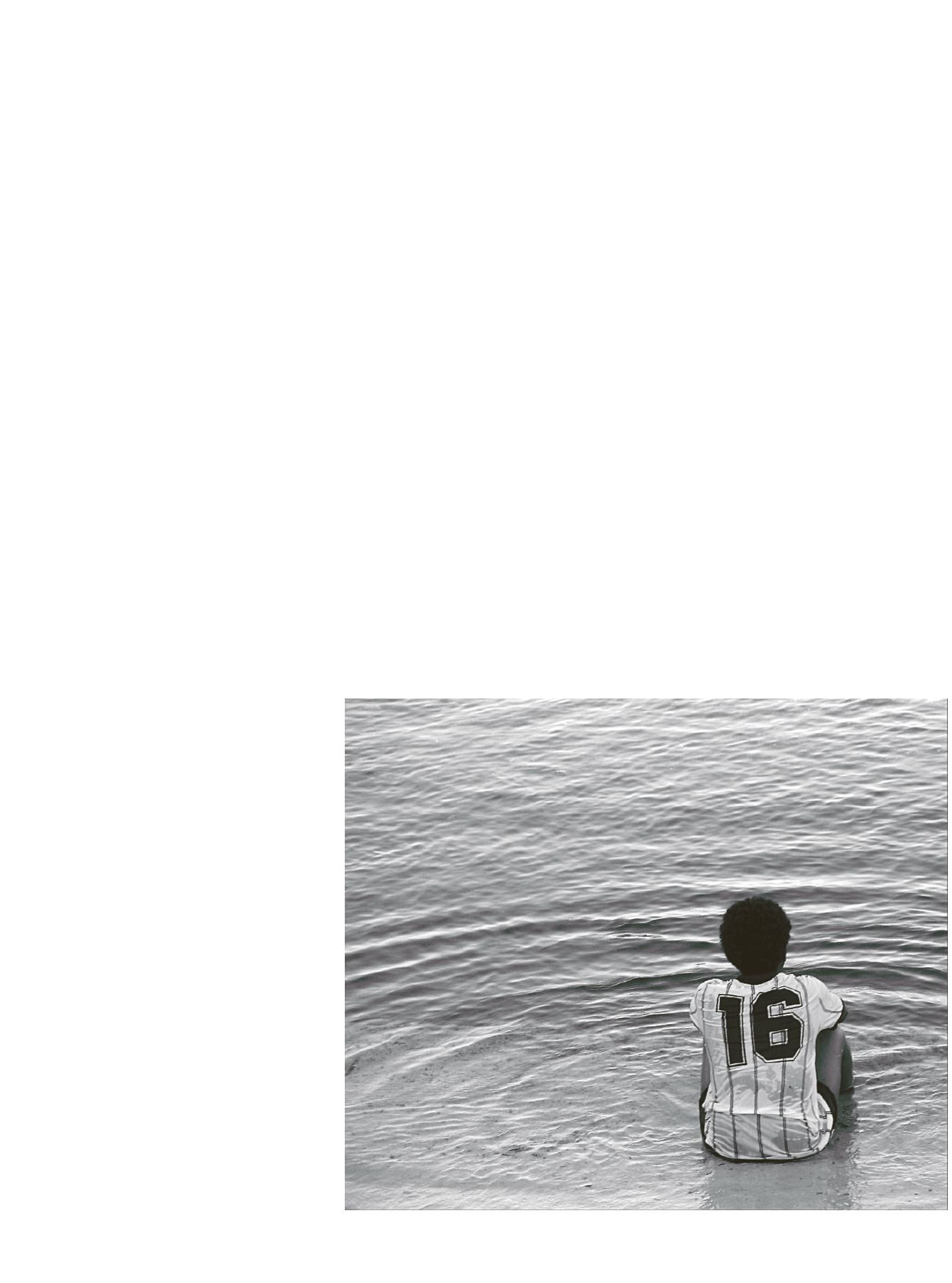

Un racconto a più voci, tra cui quelle di

Michele Liuzzo, Santina Lombardo, Cetti-

na Nicosiano, Calogero Santoro, raccolto

da Bettina Foa con alcuni animatori de “I

Girasoli”, un’associazione sorta nel 2006 a

Mazzarino che ha curato l’accoglienza di ol-

tre 500 minori non accompagnati richieden-

ti asilo.

Il progetto di accoglienza di minori

non accompagnati di Mazzarino è con-

siderata una buona pratica sia in Italia

che all’estero.

Il nostro progetto si chiama “Mazzarino,

città d’accoglienza”. Mazzarino, situato in

un ambiente collinare particolarmente bel-

lo, pieno di oliveti e di alberi da frutta, è

una città accogliente. Ha anche una tradi-

zione di lotte contadine e alcuni dei nostri

nonni erano a Portella della ginestra il 1°

maggio del 1947. Questo ambiente favore-

vole è importante e significativo, ma qui

in Sicilia ci sono anche situazioni difficili e

contraddittorie. Il progetto di Mazzarino ha

sviluppato un approccio che si articola sui

tre assi principali dell’assistenza di base

(vitto e alloggio), dell’integrazione lavorati-

va e nel tessuto sociale (studio dell’italiano

e formazione) e della tutela (psicologica, le-

gale e sanitaria). Vari interlocutori hanno

considerato originale il nostro modello di

accoglienza/integrazione/tutela, che non è

puramente assistenziale, ma basato sulla

promozione della centralità della persona e

della sua storia. E in effetti questo modello

è oggetto di studio sia a livello nazionale che

internazionale. Nel 2012 siamo stati invita-

ti a partecipare al Festival internazionale di

terapia familiare, dove la psicologa del pro-

getto ha presentato una relazione su questa

esperienza. Sempre nel 2012, nell’ambito

dell’

European Network of Asylum Reception

Organisations

(Enaro), che comprende una

ventina di organizzazioni europee impegna-

te nell’accoglienza dei richiedenti asilo, il

progetto è stato indicato dal servizio centra-

le dello Sprar come idoneo per uno scambio

di esperienze. Kari Madssen, responsabile

del sistema di accoglienza norvegese, è ve-

nuta a Mazzarino e si è fermata qui per un

po’ di tempo per capire le prassi adottate nel

nostro progetto elaborando poi un rapporto

molto positivo. Per noi questo scambio di

esperienza è stato un momento di confronto

arricchente. Il valore aggiunto importante

del nostro progetto è il modo in cui si lavora

quotidianamente e l’interazione con il conte-

sto sociale, che ci permettono inoltre di ap-

profondire i rapporti di collaborazione con le

istituzioni. Noi siamo convinti del fatto che

sia molto importante, per tutti, capire che il

servizio di accoglienza non è, e non può es-

sere, il tramite di una mera prestazione, ma

il flusso di relazioni e di interazioni tra tut-

ti gli attori coinvolti nel servizio, interni ed

esterni alle strutture, che sollecita inevita-

bilmente un’evoluzione culturale. L’aspetto

relazionale presente nel confronto con gli in-

dividui, e quindi con i processi comunicativi

e intersoggettivi, induce a non ridurre il ser-

vizio di accoglienza a una semplice relazione

dove il ragazzo beneficiario sollecita l’opera-

tore. Vi sono due modelli diversi di riferi-

mento per quanto riguarda, più in generale,

i servizi rivolti alla cura delle persone: un

modello tradizionale in cui la persona bene-

ficiaria dipende dal servizio e gli operatori

hanno un ruolo centrale rispetto all’utenza

che è passiva; e un modello legato all’orga-

nizzazione comunitaria in cui il potere degli

operatori viene meno. In quest’ultimo mo-

dello le informazioni sono condivise, e sono

valorizzate le competenze e le potenzialità

dei beneficiari dei servizi che assumono un

ruolo più autonomo e attivo in quanto mem-

bri consapevoli della comunità. Ed è questo

tipo di servizio di accoglienza che può essere

un’esperienza creativa di senso e di signifi-

cati culturali, un luogo che arricchisce insie-

me i ragazzi beneficiari, gli operatori e tutto

il territorio. Un luogo in cui si manifestano

flussi di relazioni, in cui il dialogo è signifi-

cativo e importante a condizione che i dialo-

ganti, però, siano disposti a farsi trasforma-

re da questa esperienza. Stiamo cercando

di eliminare dal nostro linguaggio le parole

“aiutare” (da parte degli italiani) e “grazie”

(da parte dei migranti).

è bene sempre privilegiare un’accoglienza

consapevole e condivisa dall’intero territo-

rio. Interazione, integrazione, inserimento

lavorativo e sociale, non solo dal punto di

vista degli stranieri. La scelta dei luoghi

di accoglienza non è stato casuale e tiene

conto di questa necessità. In passato si è

sempre lavorato come in una fase perenne

di emergenza in cui prevaleva l’assistenzia-

lismo (forse per compiacere i nostri orien-

tamenti valoriali) senza stimolare forme di

autonomia dei beneficiari. La stessa politica

dell’accoglienza ha sottovalutato per troppo

tempo i bisogni formativi e culturali facendo

prevalere l’importanza delle necessità pri-

marie (salute, alloggio), dimenticando che i

bisogni formativo-culturali non sono un “di

più”, un lusso da riservare agli immigrati di

cui si siano soddisfatti i bisogni essenziali.

Chi sono gli ospiti dello Sprar di Maz-

zarino? Com’è organizzata la vita di

La parola “aiutare”

e la parola “grazie”

la politica dell’accoglienza

ha sottovalutato per troppo tempo

i bisogni formativi e culturali